Column

院長コラム

ステロイド系抗炎症薬について(前編)~そもそもステロイドって何?~

2026年01月03日

皆様、新年明けましておめでとうございます。 2026年は冬季オリンピック、サッカーW杯、そして野球ではWBCと、世界的なスポーツイベントが目白押しですね。

私たちも皆様の運動器の健康を全力でお手伝いできるよう、気合を入れ直して頑張ってまいります!本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

早速ですが2026年最初の院長コラム、「ステロイド系抗炎症薬」を取り上げたいと思います。

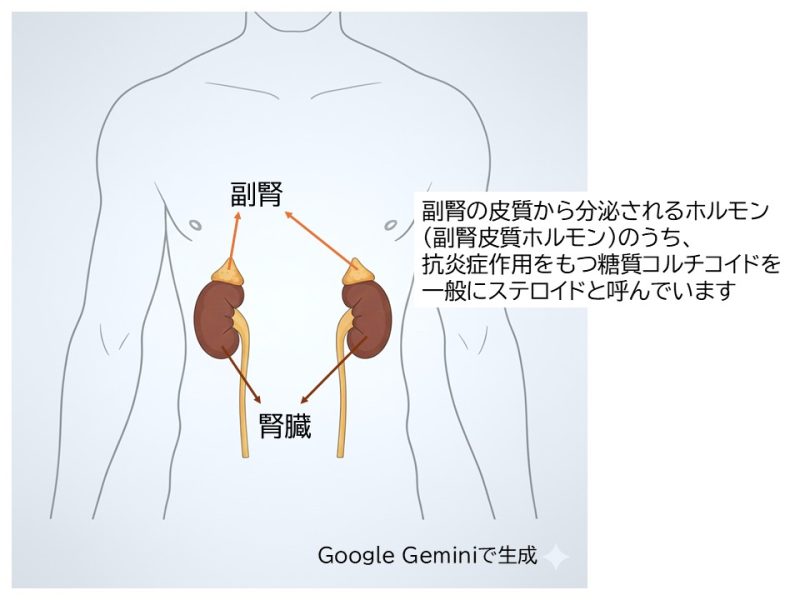

「ステロイド」という言葉は、皆様も一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。医療現場では、主に炎症を抑える薬として広く使われています。実は、ステロイドにはいくつかの種類がありますが、そのうち「糖質コルチコイド」という成分に強い抗炎症作用があり、これを一般に「ステロイド」と呼んでいます。

ステロイドは、保険診療で使用できる薬剤の中でも「最も効果の強い消炎剤」の一つです。整形外科においては、炎症による痛みの治療薬として頻繁に用いられており、その効果の鋭さは間違いありません。

しかし、その強力さゆえに、安易に「また注射してほしい」「予防のために打っておきたい」といった理由だけで使うべき薬ではないのも事実です。外来ではよく「何回まで注射できますか?」「次はいつ打てますか?」といったご質問をいただきます。ステロイドの持つ特性を知ることは、こうした疑問への答えを理解する助けになります。そこで今回と次回の2回にわたり、ステロイドの仕組みとその「功罪」についてお話しさせていただきます。

- 抗炎症作用のあるステロイドとは?

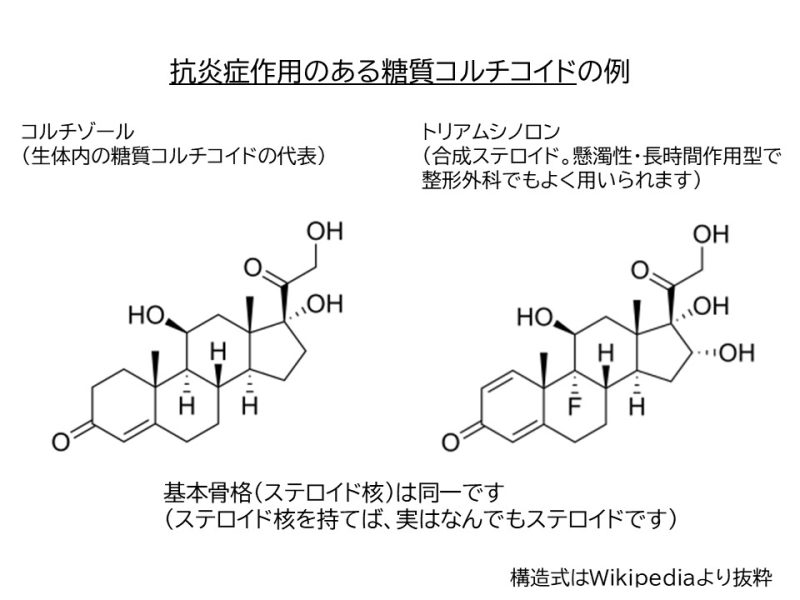

「ステロイド」と一口に言っても、実は「ステロイド骨格」という共通の構造を持つ物質はすべてステロイドと呼ばれます。少し複雑ですので、整理してみましょう。

私たちの体にある「副腎(ふくじん)」という臓器では、コレステロールを原料にして、生命維持に欠かせないホルモン(副腎皮質ホルモン)が作られています。このホルモンには、主に以下の3種類があります。

- 糖質コルチコイド(抗炎症・免疫抑制作用など)

- 鉱質コルチコイド(血圧や塩分の調節など)

- 性ホルモン

このうち、強力な抗炎症作用を持つ「糖質コルチコイド」を、一般的に「ステロイド」と呼んでいます。体内では「コルチゾール」というホルモンがその代表ですが、これをもとに、炎症を抑える力を人工的に高めたものが「ステロイド系抗炎症薬」として治療に使用されています。

※補足:ドーピングで使用されるステロイドとの違い オリンピックなどのドーピング問題で話題になるのは「蛋白(たんぱく)同化ステロイド(筋肉増強剤)」です。これは男性ホルモンをもとに作られた合成ホルモンです。ステロイド骨格をもつのでこれもステロイドですが、本稿で解説する「抗炎症薬としてのステロイド」とは、作用も目的も全く異なるものです。

- お薬としてのステロイド

ここからは、ステロイドとは抗炎症薬としての糖質コルチコイドとしてお読みください。ステロイドが含まれたお薬は、皮膚のかゆみを抑える塗り薬、花粉症の点眼・点鼻薬など、身近なシーンで広く活躍しています。整形外科領域でも、痛みが炎症性の疼痛と判断される場合、ステロイドは大変重宝します。特にエコーを活用して届けたい部位に確実に薬剤を導入できるようになった現代では、局所での炎症の制御を目的としたステロイドのピンポイント注射は重要な治療手技となりました。当院でも各種ブロック等でよく用いております。

- 注射に使われる「2つのタイプ」

ステロイド薬の注射には、用途に合わせて2つの種類を使い分けています。

① 水溶性ステロイド薬(即効型)

- 特徴: 体内に吸収されるのが非常に早い(数時間〜数日)。

- 効果の発現と持続性: 早く効くが、持続は短め

- 適応: アレルギー等に対する全身投与、急性の関節痛や神経痛など

② 懸濁性(けんだくせい)ステロイド薬(持続型)

- 特徴: 白く濁った粒子が注射部位に留まり、ゆっくり溶け出す。数週間〜1ヶ月かけてゆっくり吸収。

- 効果の発現と持続性: ゆっくりだが、長く効く

- 適応: 加齢による慢性的な炎症、腱鞘炎など

ステロイドは間違いなく素晴らしい効果を持つ薬剤です。 しかし、ことわざに「光あれば影あり」とあるように、強力な効果の裏には必ず注意すべき側面(副作用やリスク)が存在します。次回は、この「影の部分(注意点)」について詳しくお話しします。 そこを抑えれば、おのずからステロイドが含まれた注射に対する「何回まで注射できますか」とか「次いつ注射してもらえますか」に対する答えの根拠が見えてきます。更新まで、しばらくお待ちください!

コラム一覧

2025年10月03日

2025年08月25日

2025年06月08日

2025年03月27日

2025年01月31日

2024年12月12日

2024年11月06日

2024年09月18日

2024年08月14日